第三套人民币作为我国自主设计、印制的首套纸币,自 1962 年发行至 2000 年退出流通,历经 38 年市场沉淀,不仅承载着特殊的时代记忆,更成为钱币收藏市场的 “常青品类”。其中,“小全套尾数三位同号” 凭借稀缺性与完整性的平衡,成为入门藏家与资深玩家共同关注的热门标的

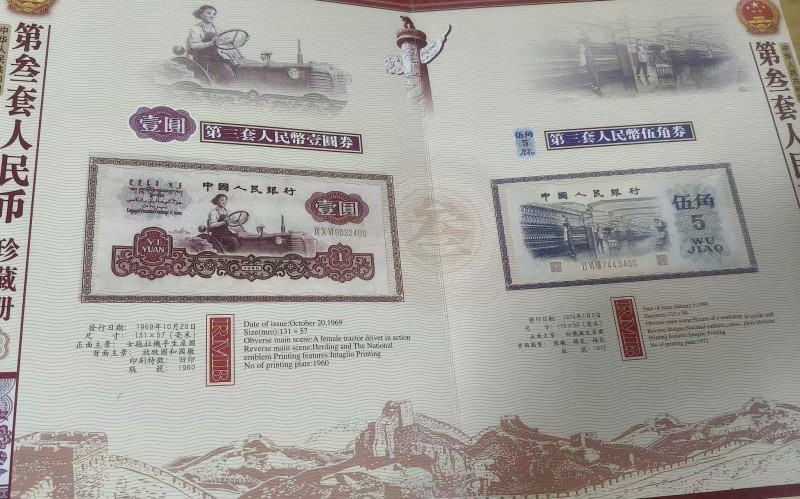

第三套人民币票面设计以 “反映社会主义建设成就” 为核心主题,小全套尾数三位同号中每一张纸币的图案,都是当时社会生产、生活场景的生动缩影,成为一代人集体记忆的 “载体”,具备不可替代的社会文化记录价值。

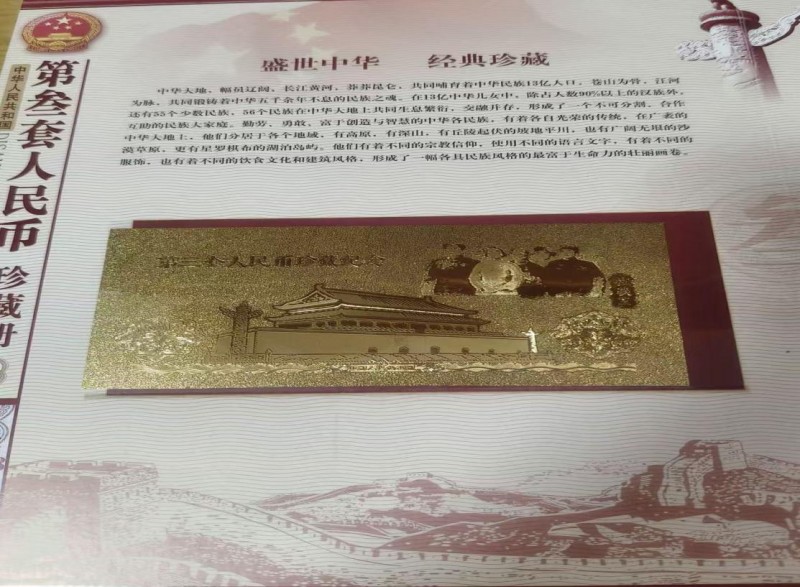

第三套人民币小全套的核心定义是 “涵盖主要流通面额,兼顾代表性与收藏门槛”尾数同号” 是钱币收藏中的重要溢价因素,行业内俗称 “豹子号”(三位同号)、第三套人民币小全套的 “三位同号” 具体指:币种的纸币编号,最后三位数字完全相同,第三套人民币已退出流通数十年,纸币编号具有唯一性,要在海量存世品中筛选出 不同面额、且尾三位完全匹配的纸币,需经过长期收集,尤其是全品(票面无折痕、无污渍、边角完整)同号套,存世量随时间推移持续减少。

票面文字、色彩的设计也蕴含着鲜明的时代特征。小全套中所有纸币均采用 “汉字 + 蒙古文、维吾尔文、藏文、壮文” 四种少数民族文字,体现了我国 “各民族平等团结” 的政策,这一设计延续至今,成为我国货币的标志性特征;票面色彩以红色、蓝色、绿色等明快色调为主,契合上世纪 60 年代 “乐观向上、艰苦奋斗” 的社会氛围。这些细节在小全套尾数三位同号中完整保留。同号套币在收藏展示时,编号的一致性带来更强的视觉规整感,无论是放入收藏册还是作为藏品交流,都比 “散号套” 更具观赏性,也更易获得市场共识。

第三套人民币小全套尾数三位同号的历史价值,还体现在其 “不可复制性” 上。由于第三套人民币已完全退市,且无再版可能,其承载的历史信息具有 “唯一性”—— 无论是货币技术、社会场景还是收藏市场变迁,都是特定历史时期的产物,无法被后续套币替代。

第五套人民币虽在技术上更先进,但缺乏第三套人民币所承载的 “计划经济向市场经济转型” 的历史背景;而 “尾数三位同号” 的稀缺性,也随着时间推移愈发凸显 —— 随着存世量减少,未来能完整保留 “成套 + 同号 + 全品” 特征的藏品将越来越少,其承载的历史信息也将愈发珍贵。对于历史研究者而言,它是货币史、社会史研究的实物证据;对于普通藏家而言,它是连接过去与现在的情感纽带;对于收藏市场而言,它是行业规范化发展的 “里程碑”。这种多维度的历史价值叠加,使得第三套人民币小全套尾数三位同号超越了 “藏品” 的范畴,成为我国现代历史文化的重要组成部分。

第三套人民币小全套包含多个 “本身就稀缺” 的核心版本,这些版本的天然稀缺性与 “尾数三位同号” 的稀缺性形成 “叠加效应”,使得整套藏品的稀有性呈 “指数级” 提升,成为收藏市场中的 “稀缺中的稀缺”。

早期收藏者对 “同号” 概念的认知不足,许多 “尾数三位同号” 的纸币被当作普通纸币使用或销毁,未能形成完整套币。如今收藏者虽对 “同号” 重视,但已无法回到第三套人民币流通时期 “筛选同号券” 的历史场景,只能在现有存世量中寻找,这种 “历史机遇的错失”,使得第三套人民币小全套尾数三位同号的稀缺性更具独特性 —— 它是历史选择的结果,无法被后续收藏者 “弥补”。

小全套尾数三位同号以 “成套” 形式,将工业、农业、教育、政治生活等多个领域的时代场景串联起来,形成一部 “可视化的社会主义建设史”。对于出生于上世纪 60-80 年代的群体而言,这些票面图案与他们的成长经历深度绑定 —— 儿时用 1 角钱买冰棍、用 2 元钱交学费、父母工资袋里的 “大团结”,这些记忆通过小全套尾数三位同号得以唤醒,使其成为承载集体情感的 “文化符号”,而非单纯的货币藏品。

免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。